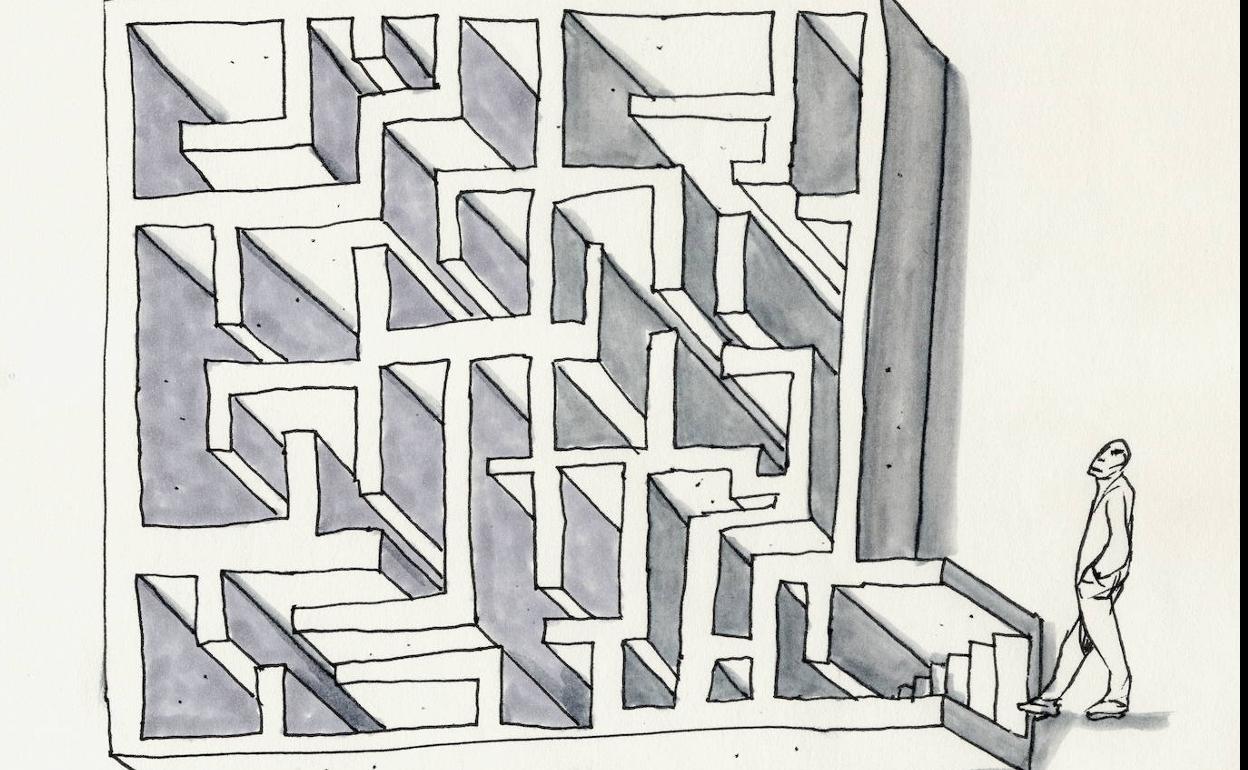

Perdidos en un laberinto de confusiones

«Si los ciervos, los jabalíes y los zorros recientemente se pierden, ¿cómo no hemos de perdernos nosotros? Porque lo mismo nos ocurre en estos tiempos de aturdimiento y desmemorias»

La memoria es un laberinto. Un laberinto de olvidos y recuerdos en que se va quedando enredada la vida. Hasta que ésta se pierde del ... todo. Porque cuando queremos acordarnos de algo, de un paseo por un paraje, una fiesta en algún sitio, un ritual –público o privado– en que tomamos parte, no recordamos todos los paseos, todas las fiestas, todos los ritos. Lo mismo pasa con los besos o los adioses. Y con lo momentos felices o desgraciados; con las madrugadas frías o los atardeceres rojos; con las puestas de sol o las noches infinitas.

El último día de la fiesta de Villalar, que tuvo lugar la semana pasada, evoca –así– otro de hace 34 años en que, desde la Junta de Castilla y León, se decretó la desubicación del rito e intentó ningunearse la celebración en honor de los comuneros. Mañana gris y desangelada; ofrendas de flores ante el monolito, como hojas que caen de árboles solitarios y quedan abandonadas a sus pies; más silencio que música o redoble de tambores; visitantes fugaces, casi sombras; apenas bullicio y menos gente.

Otros rituales dejaron de hacerse ya, como el Torneo del Toro de la Vega, que por orden administrativa no ha vuelto a celebrarse desde que tuvo lugar el de hace un lustro: único que se sigue recordando hoy, puesto que va a ser en próximas fechas cuando un juzgado decida sobre la pertenencia de la cabeza disecada del último morlaco que protagonizó dicha fiesta: cabeza que se disputan un exedil del Ayuntamiento y la actual corporación, tras haber rechazado aquél la propuesta municipal de que devolviera buenamente el trofeo a cambio de que se retiraran los cargos en su contra.

Y, por seguir hablando de animales astados, de los ciervos o corzos que han sido vistos en los últimos tiempos –y que yo mismo encuentro a menudo en mis caminatas por los pinares junto al Cega– me viene a las mientes el que se extravió hace unos días por las céntricas calles de Valladolid y fue rescatado por la policía para ser puesto en manos de especialistas que lo devuelvan a su hábitat. En este caso, no se trataba de corzos asustados en pleno monte, sino de un desorientado y pequeño cérvido que cruzó la ciudad buscando campo más allá del Paseo Zorrilla y de Covaresa. Ni era, tampoco, el ciervo blanco con luz entre sus astas que –según la leyenda artúrica– se aparecía a los infatigables buscadores del Grial, iluminándolos en su vagar por las tinieblas y mostrándoles el camino que debían seguir para hallar el cáliz sagrado. En esta ocasión, quien no sabía qué senda tomar era él, ni albo ni incandescente, sólo un desamparado corcino lejos de su familia y a la intemperie, fácil víctima de un mundo hostil. Un joven corzo perdido en el laberinto de la urbe.

Si los ciervos, los jabalíes y los zorros recientemente se pierden, ¿cómo no hemos de perdernos nosotros? Porque lo mismo nos ocurre en estos tiempos de aturdimiento y desmemorias. Que no hay indicadores fiables, ni reconocemos los nombres de los lugares que habrían de conducirnos a casa. Ya que no recordamos las cosas verdaderamente importantes. En lo que me atañe, de los pasados adioses a personas que amé nada más recuerdo el definitivo a otra vida posible. De las fiestas, pocas. De los besos, el postrero. Y de todos los laberintos que transité a lo largo de mi existencia, uno solo. El laberinto en que mi hija de cinco años y yo recorríamos calles o recovecos para encontrar la salida, con el Palacio de Oriente de Madrid como telón de fondo, en una tarde primaveral de hace una década.

Un laberinto verde rodeado de asfalto. Un aire puro entre muros altos y humos de automóviles. El amor familiar, único cobijo verdadero. Una mujer y una niña que me aguardaban frente a los jardines de Sabatini. Un día de la madre como ningún otro. Las estatuas callando lo mucho que ellas saben. Que, al contrario que las esculturas de mármol, los humanos envejecemos. Que la inocencia se pudre y la felicidad siempre es tan breve.

Ahora nos encontramos colectivamente en una situación parecida: esperando que, más pronto que tarde, superemos las incertidumbres de la época actual y podamos –también- salir. Andar libres. Sonreír al sol.

¿Tienes una suscripción? Inicia sesión