El paraíso entre dos viajes infernales

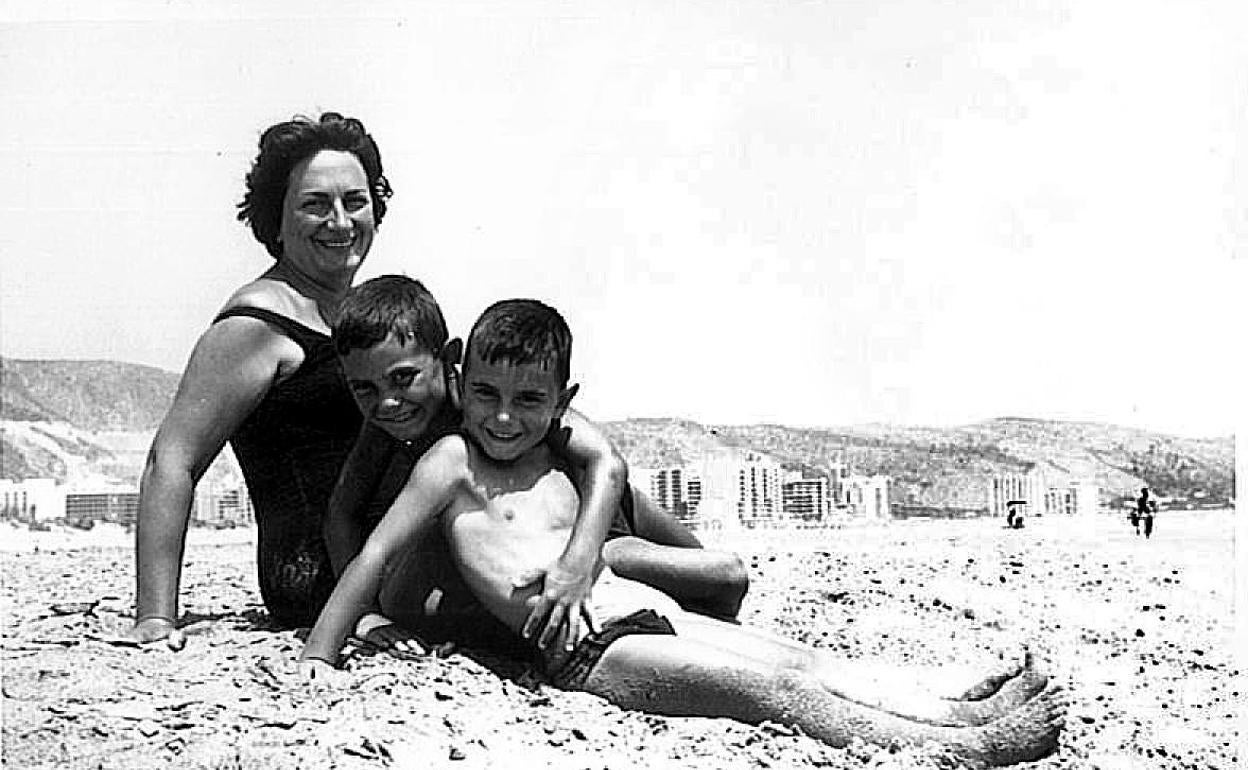

Las interminables horas en la playa y los baños eternos y felices son solo algunos de los miles de recuerdos de una época imborrable, con la infancia en primer plano y el mar al fondo

Es difícil describir la sensación que cada año nos embargaba cuando sentíamos la cercanía del mar. Es difícil aun cuando hoy sigo sintiendo algo remotamente parecido. Una excitación que se concentra en el estómago como un revuelto de todas las experiencias vividas, sazonado por la emoción que producen las que confías en disfrutar.

Entonces, una nebulosa de tiempo entre los años sesenta y setenta, (¡dios mío!), las sensaciones se aceleraban por el mero hecho de intuir el final de un viaje tan esperanzador como infernal. El programa se repetía año tras año. A las siete de la mañana, sumidos aún en el reino de los sueños, practicábamos el improbable ejercicio de meter a toda la familia y sus enseres en un coche tan pequeño (recuerdo desde un Gordini a todas las variaciones y evoluciones del Seat 124) que ahora parecería, ademas de milagroso, un caso patente de imprudencia dolosa. Si hubiera habido carné de puntos, a la primera parada mi padre los habría perdido todos. Llegamos a ser cinco hermanos -17 años de diferencia entre el primero y el último-, mis padres, la abu -así se han llamado siempre a las abuelas en mi casa- y la tata -que eran tiempos de bonanza y nos lo podíamos permitir. En el equipaje, además de la intendencia de un mes para este pequeño ejército, se incluía la mitad del ajuar doméstico -nunca faltaba la inefable olla, que por alguna razón resultaba imprescindible- y hasta una barca hinchable -la 'kontiki'- con la que lo más parecido a una aventura marina eran las peleas a mamporros por ver quien conseguía sitio a bordo. Nunca aprendimos a remar debidamente.

El maletero a punto de estallar -había que subirse encima para cerrarlo- y la vaca ofreciendo su buen medio metro de resistencia al viento, aquello era más una aventura suicida que un viaje familiar. La única medida de seguridad -no existían ni los cinturones- era el brazo protector de mi padre, que estiraba sobre los asientos delanteros para evitar que alguien saliera volando en caso de frenazo.

Solo se hacía una parada, en Villarejo de Salvanés, obligada para echar gasolina, que aprovechábamos para desfilar hacia el baño y para un somero refrigerio con churros. En eso mi padre era implacable y nos enfurecía a todos por ello. Con el tiempo no solo le comprendí, sino que apliqué la misma fórmula, ganándome igualmente la ira de los míos.

Espachurrados como sardinas en lata, subidos en las rodillas de los mayores, con todas las ventanillas abiertas, entre peleas y gritos y con una insoportable sensación térmica -la temperatura también-, supongo que fue en aquellos viajes en los que mi padre empezó a conducir como un loco. Es comprensible y, además, gracias a ello siempre llegábamos a tiempo de darnos un baño en el mar antes de comernos una paella en algún chiringuito playero. En esas circunstancias cubrir los casi 500 kilómetros entre Segovia y Cullera en siete horas era poco menos que una heroicidad. Seguramente también una temeridad, pero este concepto ha cambiado mucho con los años. Sobrevivíamos y, más inexplicable aún, repetíamos al año siguiente.

La explicación está en lo que sucedía en el mes que transcurría -salvo para mi padre, que tenía que volver a trabajar una o dos semanas- hasta el viaje de vuelta, igual de odioso, pero con el agravante de un destino mucho menos atractivo. Ese tiempo imborrable contiene millones de recuerdos. Las quemaduras solares de los primeros días y esa sensación de que la piel iba a reventar; el llegar nadando o con flotadores hasta el Danone, un enorme anuncio flotante con forma de yogurt a cien metros de la orilla; los interminables paseos hasta el faro o, en dirección contraria, hasta Tabernes, que a veces hacíamos dando volteretas por el aquel de innovar; las paellas que el tío Eduardo cocinaba con un fuego en la misma arena; los paseos vespertinos con un helado; la añorada escapada a Valencia para comer patatas con ali oli y clóchinas en una tascucia del Grau; la tediosa, obligada y sudorosa siesta; el hallazgo del cine descubierto por la noche -un día vimos 'Tiburón', y al siguiente mirábamos las aguas con recelo y nadie quería ser el primero en zambullirse; la odiosa digestión; cientos y cientos de horas en la playa, con carreras, peleas, juegos, castillos, alguna medusa y, sobre todo, baños eternos y maravillosos que solo acababan con el pellejo arrugado y la cara amoratada; aquella salvaje manera de luchar con las olas y dejarse arrastrar por ellas. La dicha en estado acuático. ¿Quién dijo que somos seres terrestres?

Después, Cullera se llenó de gente y nos mudamos. No muy lejos. Disfrutamos sin saberlo de la sensualidad del mar en la primera adolescencia y fuimos creciendo. Sobre todo mi hermano mayor, que se hizo verdaderamente mayor y prefirió otros viajes y otros gozos. Marcó el principio del fin de una época irrepetible. No he vuelto a mirar al mar sin recordar aquel niño entrando al agua a la carrera con un grito de guerra en la garganta y la felicidad en el rostro.