Después de comer…

Crónica del manicomio ·

A menudo decimos que para conocer bien a alguien hay que saber de su familia, de su pareja y de su gente, por aquello de dime con quién andas y te diré quién eres, pero muchas veces basta con compartir mesa y no ser indulgenteEntre los muchos prejuicios que rodearon mi educación, hay uno que ahora recuerdo con gracia. Era tan ridículo que tenía el aire de una superstición ... malsana. Prohibía leer después de las comidas. «Después de comer, ni un agota leer», te advertían si cogías un libro a la hora de la siesta o cuando te ibas a la cama.

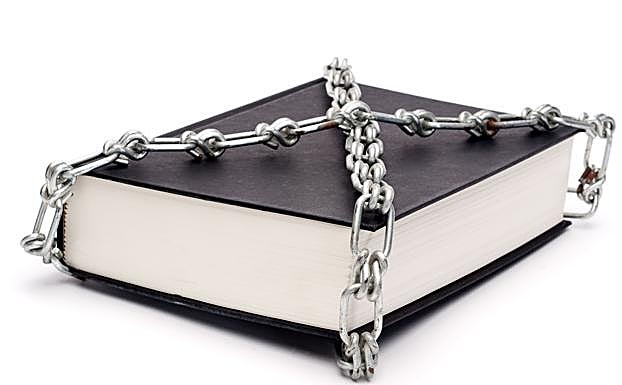

Cuesta conocer el motivo de esta mojigatería. Quizá nacía del odio ancestral a los libros, siempre sometidos a censura y a la luz verde correspondiente, al 'nihil obstat' del poder religioso. O quizá se debiera tan solo al gusto de prohibir, a esa arbitrariedad que identifica al poder y permite distinguirlo. Para que el poder sea reconocido no hay nada tan eficaz como exigir algo irracional o disponer cosas sin utilidad ni sentido. El poder solo es poder si demuestra caprichos. En cualquier caso, como suele suceder ante los excesos, la prohibición tuvo un efecto contrario, pues llenó mi espíritu de curiosidad y de gusto por lo clandestino. Me convirtió en un lector, o en un aprendiz de lector al menos.

Un libro prohibido se convierte pronto en una fuente de placer prometedor. Llena el libro de misterios. Carga las letras de codicia y sensualidad, de posibilidad de sustituir con los deseos la realidad. El trato con los libros es tan personal que exige el secreto. Confiesas lo que lees, no lo comentas sin más.

Pero puede que esta interpretación esté equivocada, y la prohibición afectaba al libro como podía hacerlo con cualquier causa que comprometiera al aparato digestivo. Había muchas manías en torno a la alimentación. Recuerdo que no se debía probar el melón por la noche, que para bañarse había que esperar tres horas en ayunas, y que cualquier molestia debía ser combatida con bicarbonato o con un laxante que limpiara los intestinos. Limpiar, eliminar, evacuar, eran palabras terapéuticas, casi sagradas. Pero la norma que de pequeños más nos sorprendía era la obligación de guardar tres horas en ayunas –siempre las fatídicas tres horas– para comulgar y comer a Dios como dios manda, valga la redundancia. Comer, digo, porque de niño es muy difícil la abstracción. ¡Qué demonio le podía importar a dios, que todo lo podía, que tuvieras el estómago ocupado con otros ingredientes! Nunca nos explicaban la razón.

Bien mirado, las cosas hoy no son muy distintas, y muchos gustos y recomendaciones harán sonreír a las próximas generaciones. Las dietas y modas alimentarias son una constante. Desde el vegano que no prueba la carne, al que solo come para cuidar la microbiota, la hora de la comida convoca la extravagancia de muchas personas. A menudo decimos que para conocer bien a alguien hay que saber de su familia, de su pareja y de su gente, por aquello de dime con quién andas y te diré quién eres, pero muchas veces basta con compartir mesa y no ser indulgente.

¿Tienes una suscripción? Inicia sesión