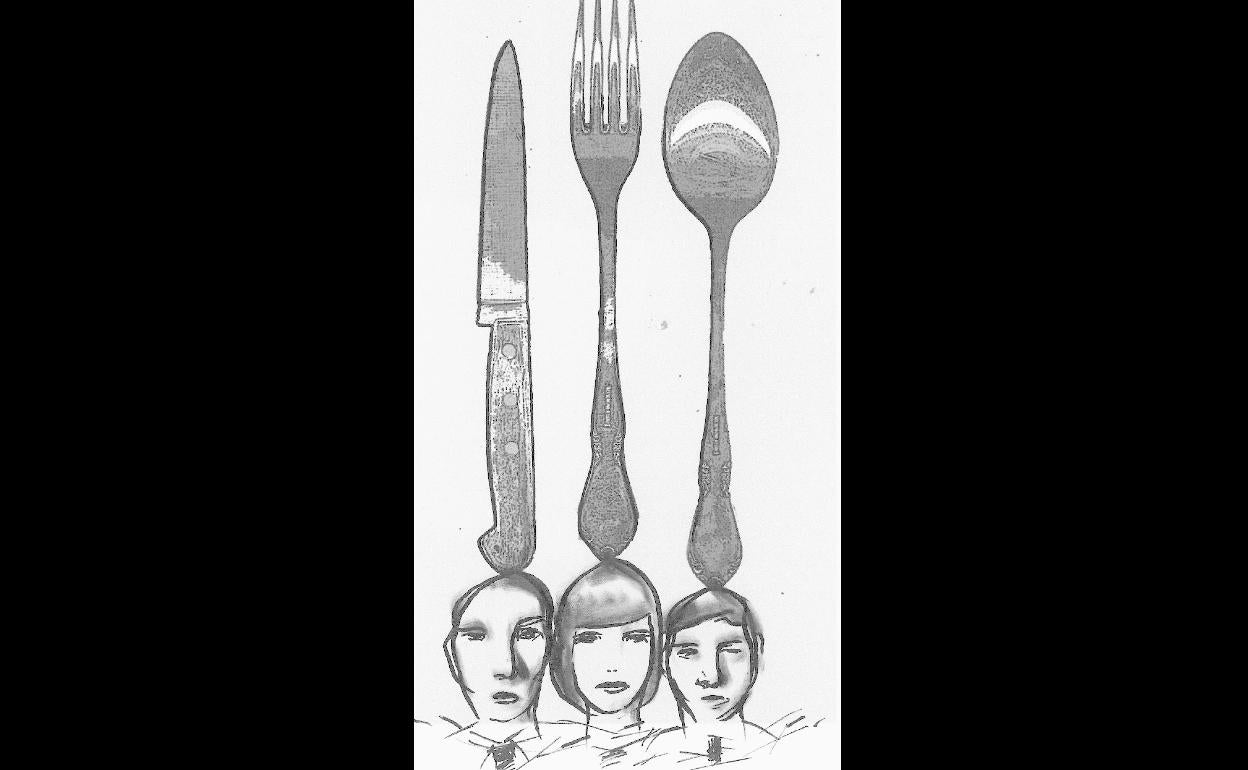

Bastantes años antes de sufrir la pandemia de los años veinte, fuimos atacados por un virus social, en apariencia inocuo, cuyo contagio se prodigaba con ... generosidad. No provocaba malestar físico, pero podía despertar sentimientos perniciosos, como el rechazo y la ansiedad. Se llamaba protocolo.

De joven, las formalidades incomodaban y su presencia animaba al pitorreo y la rebelión. Con pocos años se aspiraba a la verdad sustancial de las cosas, lejos de los modales y las burocracias. Los protocolos, con sus normas, sus ceremonias y sus solemnidades, eran una ocasión consecuente para batallar. Derribarlos o burlarlos devolvía a la vida su autenticidad y evitaba el aliento sórdido de los años.

Con el paso del tiempo te vas acostumbrando. Te adaptas. Te acomodas. Sientes que las formas son importantes, aunque a cambio empiezas a experimentar el asombro de envejecer. Aumenta la paciencia, la resignación, el pesimismo e incluso comienza a molestar el ciego entusiasmo juvenil, tan indiscreto y desconsiderado.

Sin embargo, los protocolos son muy resistentes y ahora, mucho más tarde, han vuelto con otro aspecto. Aquellos dejaron de molestarnos, e incluso en buena parte los defendemos y promovemos como si con los años se nos hubieran subido a la espalda, pero los nuevos se alzan como una nueva barrera difícil de franquear. Sin embargo, ya no se dan cita en el terreno de la educación y las costumbres, como en las primeras refriegas, sino directamente en el campo del conocimiento y la reflexión.

Hoy la sociedad nos intenta someter y controlar con una efusión de protocolos que se han convertido en el arma necia de la modernidad. Protocolos entendidos como reglas o secuencias obligatorias de un proceso científico o técnico que se aplican sin miramientos en todas las esferas. Saltarse los antiguos protocolos podía dar cuenta de un ánimo opositor o de un carácter retorcido y huraño, pero trasgredir los modernos lleva directamente al aislamiento y el fracaso. Fuera de la ciencia no hay existencia y muere cualquier promesa de entender las cosas mejor.

Por eso, si tenemos que responder a los avatares de la vida cotidiana, ya sea a la impertinencia de un vecino o a la sonrisa tentadora de la kiosquera, sin disponer del protocolo adecuado, quedamos inermes y amenazados por la arbitrariedad. Si rebuscamos, no encontramos una secuencia ordenada y binomial que nos oriente sobre la actitud a adoptar y nos preste las palabras necesarias, pues estos casos no están en el manual. Ojeamos en las últimas páginas, en los anexos o en el índice, por ver si la circunstancia se aborda casualmente, pero no encontramos nada. Nos quedamos sin respuesta y valoramos entonces la tentación de recurrir a un buen psicólogo, a un profesional. A alguien que protocolice estos encuentros y nos ayude a resolverlos. No sea que, sin la ayuda de un protocolo, pillemos una enfermedad.

¿Tienes una suscripción? Inicia sesión