Septiembre y las afueras

Cerezas en el scondite ·

«Era como un personaje de Baroja o Delibes. Despegado, con esa suficiencia de los hombres indómitos»tomás sánchez santiago

Jueves, 19 de septiembre 2019, 21:34

Es como si, siempre por estas fechas, alguien de repente ensalivara la vida. Septiembre empieza así, con el mandoble amarillento que inaugura ese otro ... modo de mirar las cosas. Es el otoño. Frente a quienes defienden el estrépito del verano, la furia de los cuerpos al aire, el sopor y sus inmediaciones caldosas, estamos los que esperamos con impaciencia el primer golpe del otoño, las luces de septiembre que empiezan a tamizarse con alegre desgana por entre los ramajes de los árboles y sobre el brillo inaguantable de las cornisas, ya tan escarmentadas por el calor. Es el momento de salir en busca de las afueras, de los alrededores de la ciudad. Porque una ciudad sin afueras tiene algo de oficina pelada, de falta de riesgo para la mirada, que solo se atreve a sopesar lo dispuesto por otros: calles de nombres impecables, estatuas, parques. Pero más allá las afueras, sí, tan necesarias. Es como si entre el asfalto y la voracidad agreste del campo abierto se precisara la existencia de ese desmentido intermedio, ahí donde resiste la función residual de lo que, convertido ya en insólito, aparece en un sitio impropio: somieres de tirantes oxidados, lavadoras tomadas por el desuso, neumáticos sin alma… Contra la acción superlativa de los enseres dentro del laberinto urbano hay esta otra manera de dar un destino imprevisto a las cosas que nos acompañaron en el bienestar. Como ocurre en todo territorio fronterizo, hay una sensación de desarticulación de las costumbres que hace de las afueras un singular espacio desafinado. Y es esa sensación la que salimos a buscar en las discretas tardes de septiembre.

Estoy ahora en esta ciudad –mi ciudad– de tripas quietas. Hacia el oeste, siguiendo el curso del río, más allá del latido de los últimos barrios, me asalta enseguida la majestad inadvertida de las afueras: las cunetas aún cuajadas de esas flores polvorientas y sin nombre que el verano no acabó de calcinar; las matas sin dueño, estremecidas de repente por el relente del atardecer. La ruptura con el orden reglamentado en la ciudad («un reino de desmonte y cobardía», dice el poeta Víctor M. Díez) aquí se va desvayendo a favor de esta vida espontánea que acompaña a los últimos paseantes del atardecer, esos que conocen dónde reside la nueva intimidad que trae en septiembre. Y entonces salen a buscarla donde la memoria de la ciudad ya no les acompaña, allí donde no llega la voz de los decretos. Como decía Marina Tsvietáieva, cuando uno abandona una ciudad, esta deja de existir.

Y luego está esa otra posibilidad: la de encontrarse con sus habitantes, los pobladores de las afueras, gente tranquila y hosca, llamada a un ensimismamiento que les hace tomar conciencia de que su sitio es el margen, tal como si una ley no escrita les hubiera expulsado de las entrañas de la ciudad. Todo lo más, viven acantonados en barrios extremos de casas de planta baja con cortina listada de dril ocultando la puerta de entrada –todo un síntoma– y calles con farolas de bombillas muertas que nadie repone. Se encuentra uno con ellos ahí, en el territorio indómito de las afueras, y apenas saludan. Si pueden, huyen. Hombres ariscos que llevan una pesadumbre antigua en el corazón, tal vez el rescoldo de una rebeldía de estirpe que aún no se ha agotado del todo. Cosme es uno de ellos. Solo supe su nombre más tarde, cuando me contaron algo sobre él. Una de estas tardes de septiembre se dirigió a mí. Ni sé cómo. Quizás me conocía de vista, de vernos en El Frenazo o en Los Pelambres, los bares del barrio más allá del puente, donde ambos vivimos. Estaba sentado en una peña de roca viva, justo por donde yo iba a pasar. Me saludó con un gañido casi animal –nada de 'buenas tardes'– pero yo ya supe que debía pararme junto a él. Le dejé que empezase a hablar. Le costó. «Antes me quedaba más rato por aquí fumando pero ahora no me atrevo; igual me ven y si esto se prende luego, me echan la culpa como le pasó al Maitines». Conozco al Maitines, es el cliente más madrugador, el que abre los primeros bares. Y tuvo un lío con la Ley por eso mismo que Cosme decía. La conversación con aquel hombre de las afueras empezó así, proclamando él su claudicación. Seguí un rato a su lado, sentado como él en la peña. Le hablé de golpe de las afueras, «le tiran a usted las afueras», le dije, «lo veo mucho por aquí». Me miraba entorpecido por algo parecido al asombro. Luego ladeaba la cara antes de hablarme, como si no quisiera más confianza. Había sido pescador en el río («tuve barca y todo») y en ocasiones lo habían empleado para rastrearlo con pértigas en busca de ahogados («yo di con muchos porque me sé bien el agua, sé de siete sobras cómo se comporta»). Me contó que se había criado siempre por allí. «Mi madre me mandaba a atropar moras o nueces o a llevar alguna rata para casa; yo conozco bien todo esto». Era como un personaje de Baroja o de Delibes. Despegado, con esa suficiencia de los hombres indómitos. Quise saber más pero no me dejó. Se embobó en seguir escarbando el suelo con la vara que llevaba. Sentí que le estaba estorbando y ahí acabó todo; él estaba en su reino natural y yo era el advenedizo. Me pareció que debía despedirme lanzándole el último cabo: «Que siga usted aprovechando las afueras», eso le dije. Volvió a mirarme, ahora sin comedimiento: «Las afueras son lo otro, ¿sabe usted?, aquí vengo a encontrar mi sitio», y trazó un arco amplio con la cabeza, como invitándome a comprobar los límites insospechados de su predio. Seguí andando, haciendo hilo con el río.

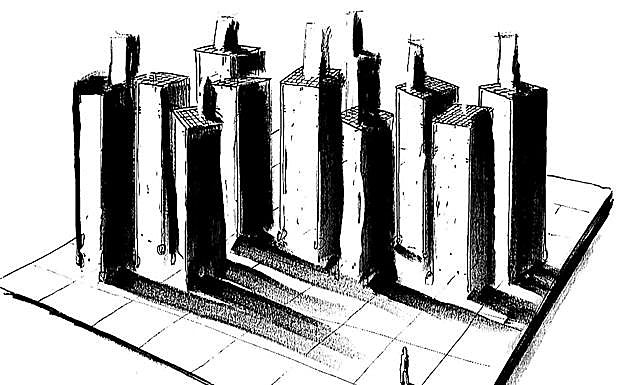

Septiembre dejaba ahora sobre los matojos y las almohadillas de los juncos un fulgor indeciso de última hora que animaba a no abandonar las afueras, sino a seguir andando y alejarse del todo de la silueta de las torres de la ciudad; y estar pendiente del manoseo del viento sobre los árboles, del chapoteo urgente de animales secretos que se asustaban al paso y se tiraban al agua ya casi oscurecida. Me pareció que nunca me había sentido así de libre. En la patria de Cosme. En las afueras.

¿Tienes una suscripción? Inicia sesión