Maruja Mallo, una eterna bruja joven

El Centro Botín de Santander inaugura la retrospectiva más completa de la artista gallega (1902-1995) que viajará en otoño al Reina Sofía

Pequeñita con ojos de lince», así la describió su amigo Ramón Gómez de la Serna. La viveza de sus colores y escenas fueron aplaudidas por ... Lorca. Tuvo de padrino a Ortega y Gasset, quien organizó su primera exposición en Madrid y la contrató para hacer viñetas en la 'Revista de Occidente'. Maruja Mallo fue pintora y acontecimiento en el Madrid del final del regeneracionismo y del comienzo de las vanguardias. Durante siete décadas pintó «la palpitación del siglo» a ambos lados del Atlántico como puede verse en la retrospectiva del Centro Botín de Santander hasta el 14 de septiembre y después en el Museo Reina Sofía.

«Ella era muy reflexiva y autoconsciente. Ordenó su obra en un catálogo utilizando las series que no son ideas que se prolongan durante años, como en otros artistas, sino que trabaja en ellas a partir de reflexiones, evoluciona, las cierra y pasa a otra», explica Patricia Molins, la comisaria de 'Maruja Mallo: Máscara y compás. Pinturas y dibujos de 1924 a 1982'. La primera exposición grande sobre su obra fuera de Madrid y Galicia reúne obras de nueve museos públicos, entre ellos el Museo Patio Herreriano, y de coleccionistas privados como Pedro Almodóvar.

Cuatro piezas del Patio Herreriano

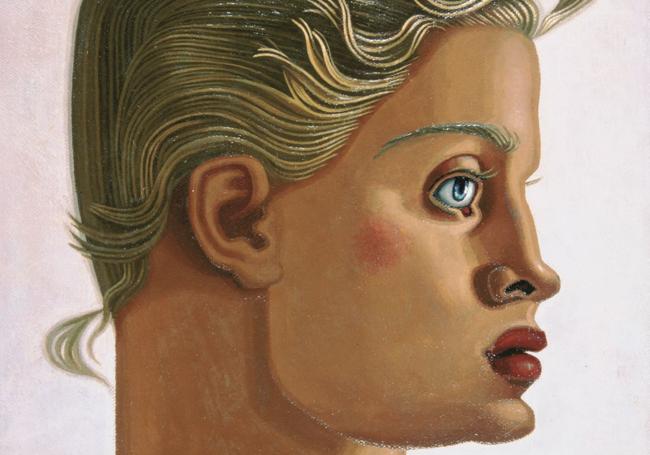

Nueve museos públicos, entre ellos el Patio Herreriano de Valladolid, prestarán obras de Maruja Mallo para esta gran retrospectiva que inaugura el Centro Botín y luego viajará al Reina Sofía de Madrid. De la Colección de Arte Contemporáneo que alberga el museo vallisoletano viajan dos cuadros de máscaras de 1942 y un retrato bidimensional (frontal y lateral), 'Oro' (1951).

«Un rasgo importante en la trayectoria de Maruja Mallo es el intento de encontrar unidad a partir de la diversidad, respetando ambas cosas. En 'Las verbenas', por ejemplo, trata de representar la fraternidad universal. La verbena es un momento en el que se paran las desigualdades de la vida real y el pueblo confraterniza con todos, también con la aristocracia. Hay ángeles negros o figuras con rasgos indios, chinos, paisajes polares y otros de Egipto, Mallo creía en la idea de que un artista debía buscar la armonía y la fraternidad universal», explica la comisaria Patricia Molins.

«Eso aparece muy claramente en su obra desde siempre. En las máscaras que vienen de Valladolid conviven los rasgos chinos y negros. El retrato de un atleta rubio con piel y rasgos negros. Busca una simbiosis de clases, géneros y razas. En toda su obra hay una idea de conciliación y de hibridación como propuesta de futuro».

La infancia de la pintora gallega (Vivero, 1902) transcurrió en los destinos de su padre, miembro del Cuerpo de Aduanas, por la costa pontevedresa y asturiana. Empezó a tomar clases de pintura en Avilés, donde vivieron de 1913 a 1922. El Ayuntamiento avilesino acogió su debut expositivo. Un año después la familia se traslada a Madrid, donde se matriculará en la Real Academia de San Fernando, en la misma clase que Dalí, amigo temprano. «Él era un soplo de aire fresco en la Academia. Sus dibujos de los años veinte sobre escenas cotidianas de la calle, expuestos en una narración no lineal sino yuxtapuesta, tienen relación con el mundo de Mallo», aclara Molins. «A ambos les gusta el glamur y el poder, tenían mucho sentido del humor. Hay un momento en que ella elige lo popular y se interesa por las vanguardias en general.Dalí es de los pocos que eligió el surrealismo y militó en él toda su vida». Mallo se refiere a esa corriente como «el partido».

Lorca, Buñuel, Concha Méndez, María Zambrano, Alberti, fueron sus compañeros de correrías por el Madrid de los años veinte. Las jóvenes cruzaban la Puerta de Sol junto a sus amigos con la cabeza descubierta, algo que no se estilaba, y de ahí el apelativo de las sinsombrero. Otra amiga fue la toresana Delhy Tejero, más melancólica. «Maruja siempre buscó mujeres para colaborar. Intentó llevarla con ella pero Delhy era retraída», explica Patricia.

Las «verbenas cósmicas» de Madrid llenaron los lienzos de su primera serie de obsesivos movimientos rotatorios –carruseles, volantes, molinos, norias–, «mundos mágicos y anónimos con menejildas, ángeles que vendían cerveza y limonada, que lanzaban matasuegras a los frailes», le contó Mallo a Joaquín Soler Serrano en TVE. Esa serie se expone en la primera muestra individual impulsada por Ortega en 1928.

Retratar la verbena no era solo un reto plástico, sino un espejo social, el lugar en el que los asistentes están igualados, sin clase, sin diferencia, sin jerarquías. «A Ortega le pareció interesante la obra de Mallo porque, por primera vez, se presentaba lo popular de manera moderna, no desde el folklore y los trajes regionales, sino la vida real del pueblo en la calle, para lo que usaba un color vivo y la yuxtaposición de escenas». Al filósofo le seguían «los intelectuales en vísperas de la llegada de la II República que creían que debían liderar los cambios, la regeneración de España. Uno de los debates de la Generación del 27 tiene que ver con ese compromiso social con España entre lo popular y la vanguardia, entre la tradición y la modernidad. Ven el teatro como el arte acorde para dirigirse a las masas, con el que buscar nuevos públicos.Su respuesta a través de su obra es directa y consecuente con la idea de compromiso», aclara Molins. «Una palabra importante en su obra es conciliación, hibridación. Intenta conciliar posturas: ser vanguardista y a la vez recuperar los clásicos y lo popular, lo hace Lorca».

A Mallo le interesa todo lo gráfico, ilustraciones, escenografías, decoración, luego la cerámica. Será escenógrafa y figurinista para la obra de su amiga Concha Méndez 'El ángel cartero', así como para otras de Alberti. Una estampa suya acompaña los poemas del gaditano en el 'ABC', cuando estaba apunto de acabar su relación en 1929. Ambos recibieron becas de la Junta de Ampliación de Estudios para ir a París pero no fueron juntos. Mallo quería investigar las escenografías del teatro clásico francés. En 1932 expone en la galería Pierre 16 obras de las series 'Estampas' y 'Cloacas y campanarios'. La visitaron Picasso, Miró, Breton compró 'El espantapájaros' y Tériade, una 'Estampa' de maniquí. Se le ofreció un marchante, pero Maruja quiso volver a su país. «Yo tenía la esperanza de una España nueva, luego brotaron los restos de la Edad Media», dice a Soler Serrano.

A su regreso de París conoce el constructivismo de Joaquín Torres García que tanta ascendencia tuvo sobre la pintura 'de compás' de Mallo, la que traduce conceptos físicos, la quinta dimensión, en geometrías coloristas.

Curso en la Siberia abulense

Su arrimar el hombro a una nueva nación se sustanció en la docencia. La República quería renovar el sistema educativo con profesores jóvenes y pedagogía moderna. Maruja aprueba la oposición y su primer destino será Arévalo, que renombrará Siberia por su frío. Allí vivirá en 1934.

Molins considera esa experiencia importante «ya que tuvo que poner en práctica sus ideas con los alumnos.En la exposición mostramos un artículo suyo que habla de esa nueva experiencia pedagógica. Maruja la vivió allí, en un entorno rural, se interesó por la tierra, por la relación entre el hombre y la naturaleza. Le permitió describir la infancia y esa manera de ver el mundo sin los prejuicios la de razón y el conocimiento». Aunque aquella ciudad «tumbofílica», como la definió Maruja, le enfrentó a una comunidad dominada por la Iglesia, abrumada por el pasado y lejos del futuro que acababa de conocer en París. La anécdota de su paseo en bicicleta por una iglesia en la que se estaba oficiando la misa es conocida. «Las beatas me vieron como un ángel de Fray Angélico», rememoraba en los ochenta.

De vuelta a Madrid, «se integró en la Escuela de Vallecas», descubre Molins. Alberto Sánchez, Benjamín Palencia, Díaz-Caneja, son los impulsores de «la vanguardia heroica», en palabras de la pintora. El campo, la tierra, lo propio, las labriegas y el cereal también podían ser germen de una nueva estética. La mirada de Mallo se topa con Castilla la Vieja en las salidas con esos artistas y el poeta Miguel Hernández. También entonces conoce a Pablo Neruda, aliado en el exilio.

Trigales, manos y mujeres van nutriendo de imágenes la cabeza de Mallo cristalizando en 'Sorpresa del trigo', un cuadro emblemático que la consagra en 1936 en la exposición de la sala ADLAN, donde se pudieron ver sus 'Arquitecturas minerales' y 'Arquitecturas vegetales'.

Ese verano marcha a Galicia con las misiones pedagógicas y estalla la guerra. Su trayectoria y el noviazgo con un periodista y sindicalista del POUM, Alberto Fernández Mezquita, determinaron la huida a Lisboa. Allí Gabriela Mistral, embajadora argentina en Portugal, le ayuda a salir. En febrero de 1937 desembarca lidera de equipaje en Buenos Aires a sus 35 años Maruja Mallo.

«Tuvo suerte y la buscó con ahínco. Llega sin nada y tiene que reconstruir su trabajo y su vida.Les costó muchísimo a sus amigas María Zambrano o Rosa Chacel, por lo que conocemos de sus escritos. Pero Maruja es valiente, optimista, muy segura de sí misma y con una obra muy singular», apunta la comisaria.

La vistosidad del nuevo continente entronca con su descubrimiento de las Canarias, una década atrás cuando fue destino temporal de su padre. A su fascinación por vegetales y animales se une su afán coleccionista de caracolas, que se lo transmitió a su amigo Neruda. Conferencias, artículos y libros en los foros americanos muestran a la Mallo teórica. «Es una singularidad de ella. No solo se considera una intelectual, dedicó mucho tiempo al conocimiento, sino que además tenía la necesidad de ser ella la que contara su obra en escritos y entrevistas», ilustra Molins.

La estela fotográfica

El mundo de los trabajadores del campo y del mar, que había comenzado en 'Sorpresa del trigo', se desarrollará en la serie 'Religión del trabajo' ('La red', 'El mar', 'La tierra', 'El canto de las espigas'...) con la que termina esa década. La siguiente, los cuarenta, serán sus años más fértiles en encargos, exposiciones y viajes. Inicia la serie de los 'retratos bidimensionales', sus naturalezas vivas, expondrá en Brasil, en Nueva York, hará murales para edificios públicos, recorrerá Chile, se fotografiará saliendo del mar, montando a caballo, practica deporte y lo retrata en otra serie.

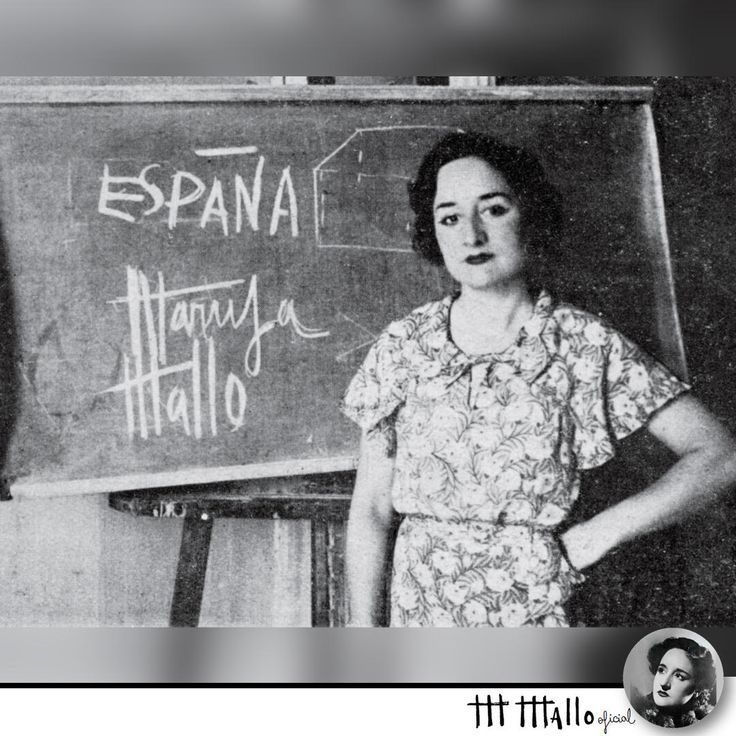

Las fotografías es otro apartado de la exposición. «No deja nada al azar y llena las fotografías de símbolos. Cuando se fotografía en su estudio, siempre hay un mapa de España o la palabra escrita. Cuando quiere remitir a América, se retrata con un globo terráqueo. También hay muchas fotos de mariposas porque estaba muy interesada en las metamorfosis, en las simbiosis, en los cambios físicos que crean situaciones intermedias». Un joven Neruda la acompaña en las fotos en las que se cubre de algas o las tomadas en su descubrimiento de la isla de Pascua.

Volvió a España en 1960 pero no encontró lo que esperaba. Su vanguardia ya era retaguardia. Pasarán tres lustros hasta que se reclame el valor de su generación en el panorama artístico español.

«Vendió bastante en vida en sus exposiciones en España, Nueva York, París o Argentina. Ahora su obra lleva años cotizándose al alza.Sigue fundamentalmente en manos privadas y hay poca fuera de España. A la muestra vendrán piezas del Pompidou y de Chicago. Podrá verse una 'Arquitectura mineral' que hemos encontrado y un dibujo nunca publicado. Queda obra por aparecer», recapitula Patricia Molins.

¿Tienes una suscripción? Inicia sesión