El segoviano que elaboró el primer medicamento secreto contra la malaria

Conocido como La Puchera de Riaza, es el primer preparado español envasado y acompañado de un prospecto

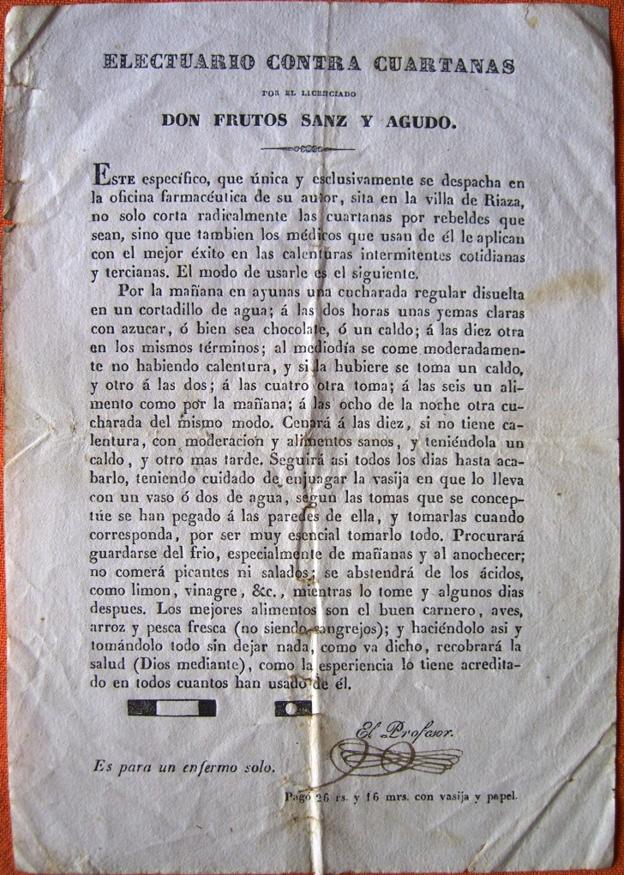

«Por la mañana, en ayunas, una cucharada regular disuelta en un cortadillo de agua; a las dos horas unas yemas claras con azúcar, o ... bien sea chocolate, o caldo; a las diez otra en los mismos términos; al mediodía se come moderadamente no habiendo calentura, y si la hubiere se toma un caldo, y otro a las dos; a las cuatro otra toma; a las ocho de la noche otra cucharada del mismo modo. Cenará a las diez, si no tiene calentura, con moderación y alimentos sanos; y teniéndola, un caldo y otro mas tarde. Seguirá así todos los días hasta acabarlo, (...) Procurará guardarse del frío, especialmente de mañanas y al atardecer; no comerá picantes ni salados; se abstendrá de los ácidos, como limón, vinagre, etc., mientras lo tome y algunos días después. Los mejores alimentos son el buen carnero, aves, arroz y pesca fresca (no siendo cangrejos); y haciéndolo así y tomándolo todo sin dejar nada, como va dicho, recobrará la salud (Dios mediante) como la experiencia lo tiene acreditado en todos cuantos han usado de él». Firmado 'El profesor'.

Corría el año 1820 cuando Frutos Sanz y Agudo, boticario de la localidad segoviana de Riaza (hijo del médico de Fuentepelayos), elaboró un preparado magistral, que demostró su eficacia, para tratar las entonces llamadas fiebres cuartanas -enfermedad denominada hoy paludismo o malaria-. Bautizado como 'Electuario febrífugo', el farmacéutico segoviano lo envasó en un puchero de barro y lo comercializó, adjuntando un prospecto con instrucciones de uso y recomendaciones saludables. «La novedad es que hizo un fármaco para una enfermedad concreta por primera vez en España. Encargó a los alfareros de la zona unos recipientes de barro para envasarlo e incorporó instrucciones y consejos nutricionales», explica Carlos Leopoldo García Álvarez, descendiente del boticario. «Frutos era el abuelo de mi bisabuelo», apostilla este médico. Tres primicias que acaban de cumplir doscientos años. «Lo de la alimentación sana era bienintencionado pero difícil de seguir en aquella época de mucha necesidad. ¿Huevos y cordero?», advierte Carlos Leopoldo García Álvarez.

Se empezó vendiendo en Riaza y alrededores pero su fama se extendió rápidamente y se distribuyó enseguida por toda la Península. «Lo distribuían los arrieros», señala el médico. El medicamento, cuya base principal la constituía la corteza de quino, pronto pasó a ser conocido como 'La puchera de Riaza', nombre con el que ha llegado hasta nuestros días. «Frutos tenía muy buenos conocimientos de botánica y comprendía bien las cualidades febrífugas de algunas plantas. Tras numerosos ensayos y mezclas consiguió elaborar un electuario cuya base principal la constituía la pasta obtenida de machacar corteza de quino. La mezcló con otras sustancias y a aquel preparado le añadió miel blanca y agua destilada«, recuerda Carlos Leopoldo García Álvarez.

Una fórmula secreta

La fórmula se mantuvo en secreto en la familia de Frutos Sanz y Agudo hasta finales del siglo XIX. «Entonces no había patentes. Solo conocía la formula Frutos y su ayudante». 7 gramos de sulfato ferroso, otros 7 de carbonato amónico, 14 de carbonato potásico y 90 gramos de quina calisaya, a los que el boticario segoviano, considerado el padre de la especialidad farmacéutica nacional, añadió 200 gramos de miel blanca y 160 de agua destilada. «Con la primera conseguía endulzar la quina y, al reducirla con el agua, la hacía menos empalagosa. La miel servía también para alargar la caducidad del medicamento», explica este descendiente del aquel boticario de Riaza. El artesanal puchero de barro, de una sola asa, contenía la cantidad necesaria para un solo enfermo. «El envase tiene 17 centímetros de alto por 6 de ancho. Al estar realizado artesanalmente cada 'puchera' es única. No hay dos iguales», advierte Carlos Leopoldo García Álvarez. ¿Su precio? 26 reales y 16 maravedíes, «con vasija y papel». Con el tiempo su yerno Cándido Álvarez (Frutos solamente tuvo una hija, Eugenia), quien dio continuidad al negocio, cambió el recipiente por botes de loza blanca sin asa fabricados en Segovia; luego por una vasija vidriada con dos asas.

Multitud de imitadores, falsificadores y plagiadores empezaron a vender su electuario con el reclamo de ser igual o mejor que el original de Riaza. Así nacieron, entre otras, la puchera de don Melitón Gil, farmacéutico de Guadalajara; la de don Manuel Fernández, también de Guadalajara; la de don Rafael Sanz Palacios, en Morón (Soria); la de Collantes, en Madrid; o la de Becerrill de Campos (Palencia). «La prueba más fehaciente de que un producto tiene éxito es la cantidad de imitaciones o copias que de él surgen», apostilla Julio González Iglesias, doctor en Medicina, y coautor junto a Carlos Leopoldo García Álvarez y Antonio González Bueno del libro 'La puchera de Riaza. 200 años del primer específico español', publicado con motivo de la exposición que el Ayuntamiento de Riaza ha acogido para celebrar este aniversario.

¿Tienes una suscripción? Inicia sesión