Celos, traición y muerte en el Campo Grande

En una noche de octubre sitúa la leyenda de José Zorrilla el fatal desenlace del triángulo amoroso entre Ana de Mendoza, Juan de Vargas y Tello de Aconte

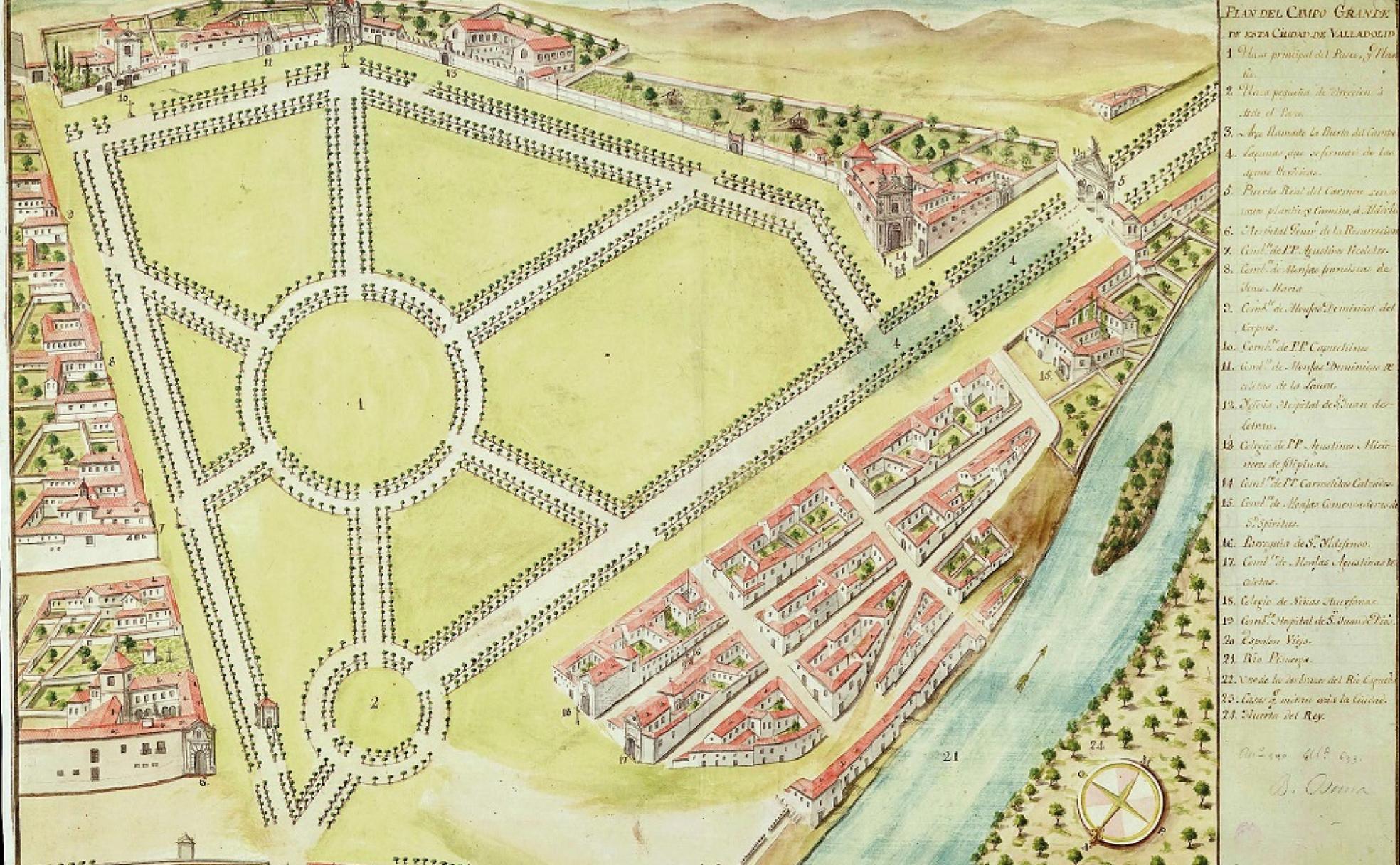

«Si no hay justicia, no hay Dios», exclamaba sin cesar, iracundo y contrariado, el monje capuchino que contempló la macabra escena desde el balconcillo de su iglesia. Aún no sabía que la justicia divina marchaba por derroteros aparentemente inexplicables, y que todo se aclararía cuando saliera a la luz lo ocurrido una noche de octubre en el Campo Grande. Es parte del relato legendario de José Zorrilla, titulado originariamente 'Recuerdos de Valladolid' y reeditado en 1884 con el título de 'Justicia de Dios', pero conocido popularmente como la Leyenda del Campo Grande, por ser éste su escenario principal.

Escrito, según Ricardo de la Fuente, con objeto de reconciliarse con su padre, se trata de uno de los mejores textos de Zorrilla centrados en su ciudad natal. La leyenda parte del triángulo amoroso formado por Ana Bustos de Mendoza, Juan de Vargas y Tello Arcos de Aponte. Y es que aquella no podía dar satisfacción a los requerimientos del enamorado don Tello, pues hacía tiempo que se había comprometido con Juan de Vargas, huido a Italia al ser acusado de una muerte nocturna.

Un año se habían dado los amantes para volverse a ver, plazo que, sin embargo, había expirado hacía seis meses. La insistencia de don Tello y el tiempo transcurrido desde la promesa terminaron por doblegar la voluntad de la joven, que aceptó casarse con él. Ya lo tenían todo preparado en la casa de los Mendoza, ya habían dado la noticia y reunido a los amigos, ya solo faltaba esperar veinticuatro horas para la boda cuando, de repente, un caballero atravesó la puerta del Campo Grande a lomos de un potro negro.

Era Juan de Vargas, quien no tardó en dar con la casa de su amada gracias al blasón familiar de la fachada. Golpeó repetidamente con la aldaba hasta que abrió don Tello. Ambos se reconocieron. El futuro esposo no quiso perder tiempo y le conminó «a reñir». «Vamos; mas reñir, ¿por qué?/ Seguidme, don Juan, que a fe que os lo tengo de decir». Una vez en el Campo Grande, lugar por excelencia de los duelos, el de Aconte le confesó la verdad: a la mañana siguiente se casaría con Ana. No hizo falta más para comenzar el duelo.

Los minutos pasaban y ninguno parecía aflojar. Las acometidas del recién llegado, cada vez más violentas, comenzaron a mellar las fuerzas de don Tello. Éste, dispuesto a vencer como fuera, fingió que un aliado suyo se acercaba por la espalda de su oponente, al que engañó alertándole de viva voz. «Al volver don Juan la cara, hasta la cruz escondióle dentro del pecho la espada». Consumada la traición, que nunca sería descubierta, don Tello regresó a la casa de su amada, con la que contrajo matrimonio al día siguiente.

El monje

Muy cerca del Campo Grande, junto a la actual Plaza de Colón, existió un convento de capuchinos entre cuyos muros habitaba un antiguo guerrero muy dado a la meditación. Imperturbable en sus reflexiones, una noche reparó desde el balconcillo en un extraño personaje que, en paseo solitario, iba y venía de la iglesia al cementerio entre suspiros y cavilaciones. Lo miraba curioso cuando, de súbito, irrumpieron en la escena un hidalgo desarmado que huía a la carrera y otro hombre que, espada en mano, le perseguía con furor.

«¡Detenerlos!», gritó el monje al extraño paseante, quien, envuelto sin querer en tamaña escena, no pudo evitar el fatal desenlace: «Antes que el más cercano/acudiera al homicida/el otro cayó sin vida/bañado en sangre, a sus pies». Lo peor es que la justicia se lo llevó preso esgrimiendo como prueba la espada manchada de sangre hallada junto a él. Al ver lo ocurrido, el monje no pudo por menos que exclamar: «Si no hay justicia, no hay Dios».

En vano esgrimió su inocencia ante el juez aquel misterioso paseante, que no era otro que don Tello de Aponte. Sometido a tortura, terminó por confesar el crimen no cometido para librarse del ensañamiento. Tampoco creyeron al capuchino, que, indignado, irrumpió en la sala confesando haberlo visto todo y eximiendo de culpa a don Tello. «Si no hay justicia, no hay Dios», volvió a protestar.

Y otro tanto hizo cuando, segundos antes de que el verdugo cumpliese la pena capital, subió al cadalso para gritar que el condenado era inocente. «Arrodillado don Tello,/y el ejecutor delante,/hizo la justicia seña,/y el verdugo hizo su parte./ Calló el pueblo, calló el monje;/y al ver la cabeza en sangre/bañada, desesperado/se perdió en la turba el fraile».

El impacto de lo ocurrido colmó su alma de dudas. Una mañana, sentado en la orilla del río Pisuerga, mientras rememoraba la tragedia y maldecía la injusticia cometida, vio aparecer el cadáver de don Tello con otro debajo de él. Era el cuerpo de Juan de Vargas, cuyo asesinato a traición nunca expió. «Temblaba el monje aterrado/de rodillas en la yerba,/y don Tello en voz solemne/díjole de esta manera:/'En duelo injusto los dos/a traición le asesiné;/no preguntéis el por qué/de la justicia de Dios'».

¿Tienes una suscripción? Inicia sesión