El inmenso placer de volver a Valladolid

Vallisoletanías ·

«De cualquier modo, cuando nos acercábamos subía la tensión y cuando por fin pasábamos el letrero de 'Valladolid' el coche era como si hubiéramos ganado un mundial»Mis frases preferidas del mundo son «me encanta cómo escribes» y «próxima estación Valladolid-Campo Grande». Y no necesariamente en ese orden. Por más años que viva y por más situaciones por las que pase aún no he encontrado dos conceptos que me produzcan tanta satisfacción y paz. Aunque, en realidad, ambas frases son la misma o, mejor dicho, ambas provocan en mí el mismo efecto -tranquilidad- porque palian el mismo síntoma -miedo-. Escribir, como viajar, no es algo agradable. A partir de cierta frecuencia y exigencia, el proceso se convierte en algo catártico, en ocasiones patético, algo mentalmente bastante duro y que te pone cada mañana al límite de ti mismo, como si tuvieras que desactivar una bomba cada veinticuatro horas y sin apenas tiempo para celebrar que sigues vivo porque comienza otra cuenta atrás. Esta última frase no es mía sino de Rafa Vega, que es tan buen amigo como Tedax. En cualquier caso, mucho peor sería tener que trabajar. Eso sí, del mismo modo que es sacrificado escribir, hay pocas cosas mejores que 'haber escrito', que haberlo logrado un día más, que haber sido capaz de vencer al silencio y la mediocridad que me son propias, aunque haya sido con palabras gastadas y sacando naturales al toro sobre el segundo aviso.

Más artículos de la serie

Lo mismo sucede al viajar. El hecho de desplazarse suele suponer un cúmulo de desgracias, mareos y prisas; es algo lleno de temores, sospechas y cansancio. Hay carencias, incomodidad y un halo de tristeza, porque hay soledad, que siempre es la antesala de la muerte. El movimiento, en sí mismo, implica búsqueda y, como tal, el reconocimiento de una ausencia. Pero, aún así, no hay nada como 'haber llegado', como volver a la estación, bajar del tren, atravesar un par de andenes, cruzar ese 'hall' gris sin prensa y salir a mi ciudad, que huele diferente a otras ciudades. Y entonces cruzas camino de Recoletos y se acaba todo el sufrimiento. Llegar a Valladolid es dar al botón de 'enviar', un suspiro, un pequeño paso para la humanidad, pero un gran paso para este hombre. Llegar a mi tierra es ponerme mentalmente en las coordenadas de base, respirar en el punto exacto en el que Dios y mi madre me quisieron traer al mundo y, de algún modo, simplemente ser, estar, existir aquí y ahora. Delibes dice que él es como un árbol que crece donde le plantan. Siento algo similar. Hay algo de esnobismo en la huida, hay cierta falta de grandeza en la búsqueda desquiciada. Cambiar de ciudad es como cambiar de nombre: al borrar el pasado se pretende borrar el futuro, pero, en realidad no se puede huir de uno mismo ni del nido. La madurez quizá solo sea aceptar las cartas y jugar con lo que tienes y donde lo tienes. Y yo solo me siento plenamente yo a 700 metros sobre el nivel del mar, con este porcentaje exacto de oxígeno, en el corazón de Castilla, con este aire limpio y frío y este olor a vida que pasa y a infancia.

Esto llega a tal punto que, cuando no estoy en mi ciudad, no escribo bien. De algún modo, cambio yo, cambia mi circunstancia y entonces veo las cosas de otra manera, se rompe la continuidad, el 'raccord', cambian los esquemas y en lugar de ver la vida como una evolución suave -como las cumbres verdes de los montes cántabros- la veo como una cordillera gris, picuda y asiática, llena de rupturas, filos y quebrantos.

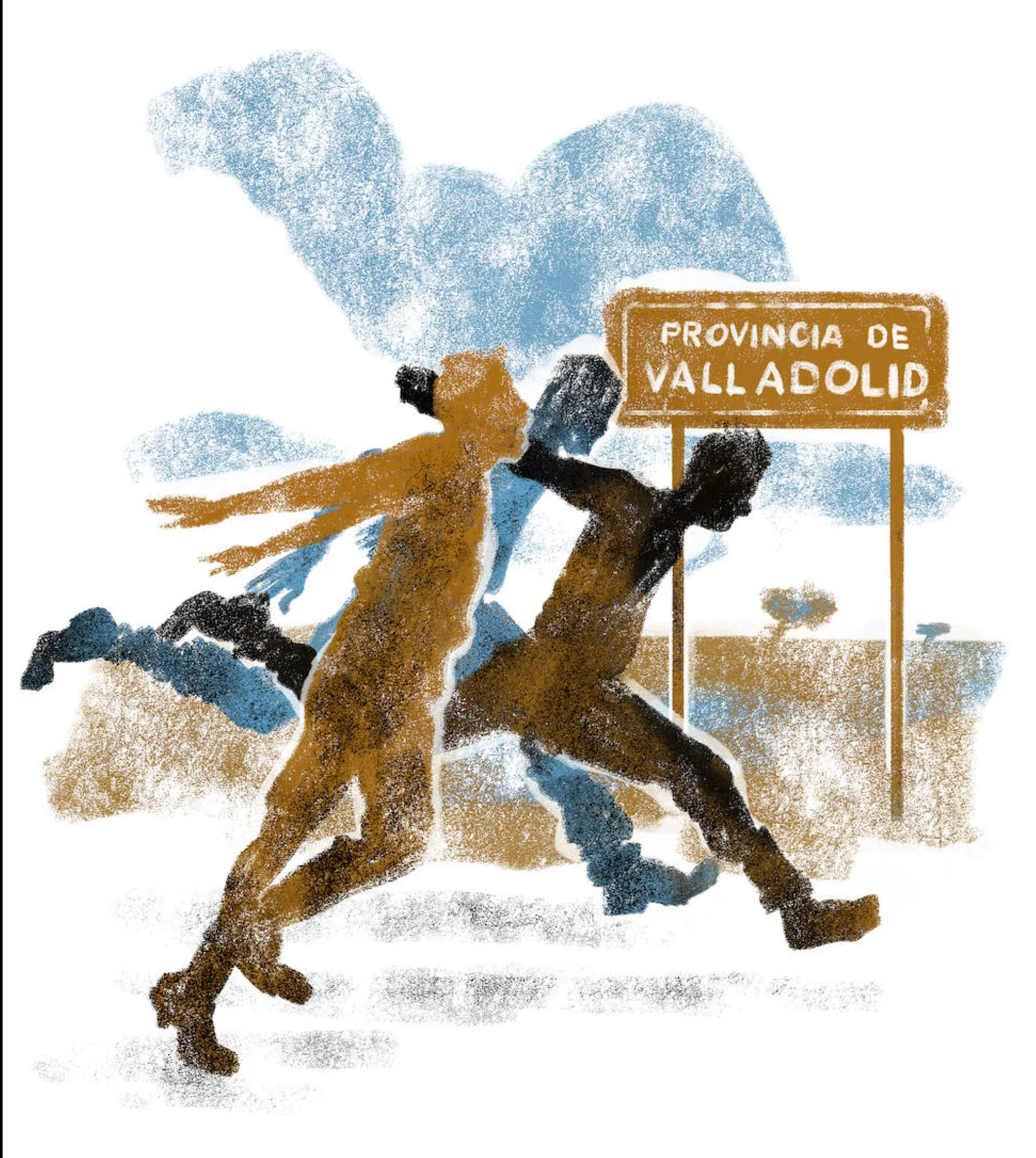

Por eso nada como llegar de nuevo a Valladolid. Yo aún siento una especie de euforia, de subidón total, de paz interior, como si yo fuera una pieza del puzle y hubiera llegado al lugar al que pertenezco, al hueco que faltaba. Y claro, todo encaja. Me pasa en el tren, pero me pasa por carretera. Yo no conduzco, ya saben que eso es algo de superdotados y disto mucho de eso. Pero recuerdo que, cuando de pequeño mi familia venía de vuelta de pasar el verano en Portonovo -cuando Sanxenxo solo era Sangenjo-, y nos metíamos seis personas en un R12 blanco en el que siempre sonaba Battiato y nos encontrábamos en carretera con otro coche con matrícula de Valladolid, mi padre pitaba y todos los saludábamos como si ellos fueran familiares y nosotros unos dementes. Qué bonita era la España bonita, qué alegres nuestros ojos, qué verde la esperanza. De cualquier modo, cuando nos acercábamos subía la tensión y cuando por fin pasábamos el letrero de 'Valladolid' el coche era como si hubiéramos ganado un mundial. No les digo ya el ambiente cuando entrábamos y veíamos por fin nuestra ciudad en el mismo sitio en el que la dejamos, la inmensa paz de este valle mágico y legendario, las plazas y las calles, las tiendas y las tenderas. Todo en orden. Aquella vuelta a la realidad, a la vida -de algún modo al útero- era como volver a El Dorado.

Sigue leyendo

Pero es que es El Dorado. Entrar en Valladolid por la carretera de Gijón es una de las mejores cosas que te puede pasar. Sobre todo, de noche. Vuelves de esas tierra de campos como si nada, y, cuando menos te lo esperas, tras una curva a la izquierda se abre un claro entre dos telones y te encuentras de modo inesperado con la gran ciudad a lo lejos, una inmensa y larguísima fila de luces de todos los colores, de cerros como vigías y un río que duerme. Si es que parece Hollywood, de verdad, no sé cómo no hacen posters.

No les digo nada si entran por la carretera de Soria, desde Tudela, cuando se ve Valladolid como una Jerusalén mitológica y verde, una especie de espejismo. Joder, yo no sé qué sentiría Abraham cuando vio Canaán, la tierra prometida, esos valles fértiles que Dios le prometió tras el éxodo desde la esclavitud del desierto, pero yo no siento algo muy diferente. He salido muchas veces de mi casa. He vuelto exactamente las mismas. Y así será hasta que una vez sea la última y ya no vuelva. Y cuando eso suceda yo solo pido que me entierren aquí, yo quiero pasar la eternidad en estos campos, yo quiero quedarme a dormir en este mayo, en la sensación de orden final de dormir para siempre en esta ciudad en la que el suelo está casi un kilómetro por encima del cielo de otros. No es chauvinismo. Es simplemente amor.